經濟部 AI 機器人三箭齊發 搶攻智慧醫療與製造新藍海

2025/08/21 | By 經濟日報

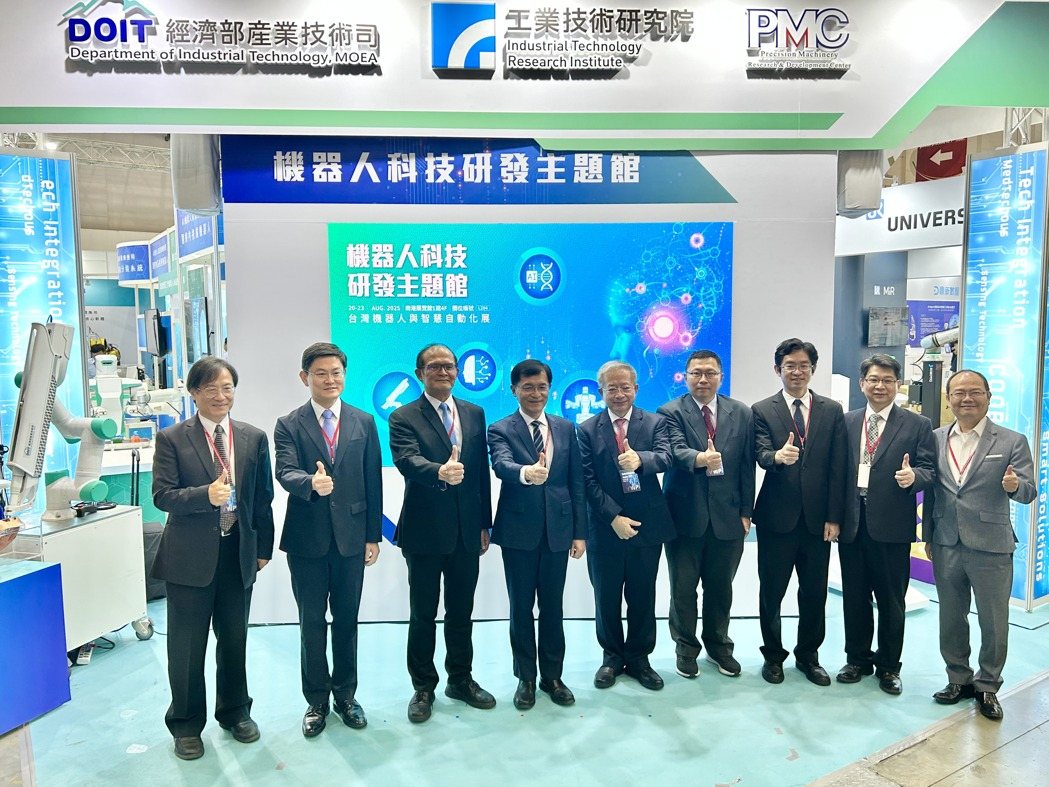

全球機器人產業正進入跨域應用爆發期,台灣也迎來智慧製造與智慧醫療的新轉捩點。2025台灣機器人與智慧自動化展20日登場,經濟部產業技術司「科技研發主題館」,今年展出醫療內視鏡機器人等多項創新技術,並陸續技轉給廠商創造商機,成為會場的亮點。

此次「科技研發主題館」主要整合工研院、精機中心等研發成果,聚焦AI與智慧機器人的應用,展示11項跨域創新成果,讓參觀者掌握下一波智慧醫療與製造轉型契機。

現場展出的創新技術,包括:AI導航深入肺部90%區域、免穿鉛衣操作的「醫療內視鏡機器人」;可減輕醫護庶務負擔的「醫護庶務機器人系統解決方案」,以及應用於大型船體製造的「數位雙生巨型龍門焊接機器人」等。

經濟部產業技術司簡任技正鄒宗勳表示,面對全球供應鏈重構與製造業升級,產業已由「製造」邁向「智造」。

經濟部產業技術司布局智慧機器人與AI核心技術,以提升國產化技術能量及跨域系統整合,推動產業應用與技術落地,並鼓勵成立新創事業,近6年共累計70件國內外專利、逾300件技術移轉及產業服務,帶動企業投資及衍生產值近120億元。

聚焦智慧製造機器人的研發與應用落地之外,更鏈結台灣ICT科技強項與醫療體系,拓展應用到智慧醫療領域。未來將持續促進跨域合作,打造智慧醫療新產業生態,提升臺灣智慧機器人的全球競爭力。

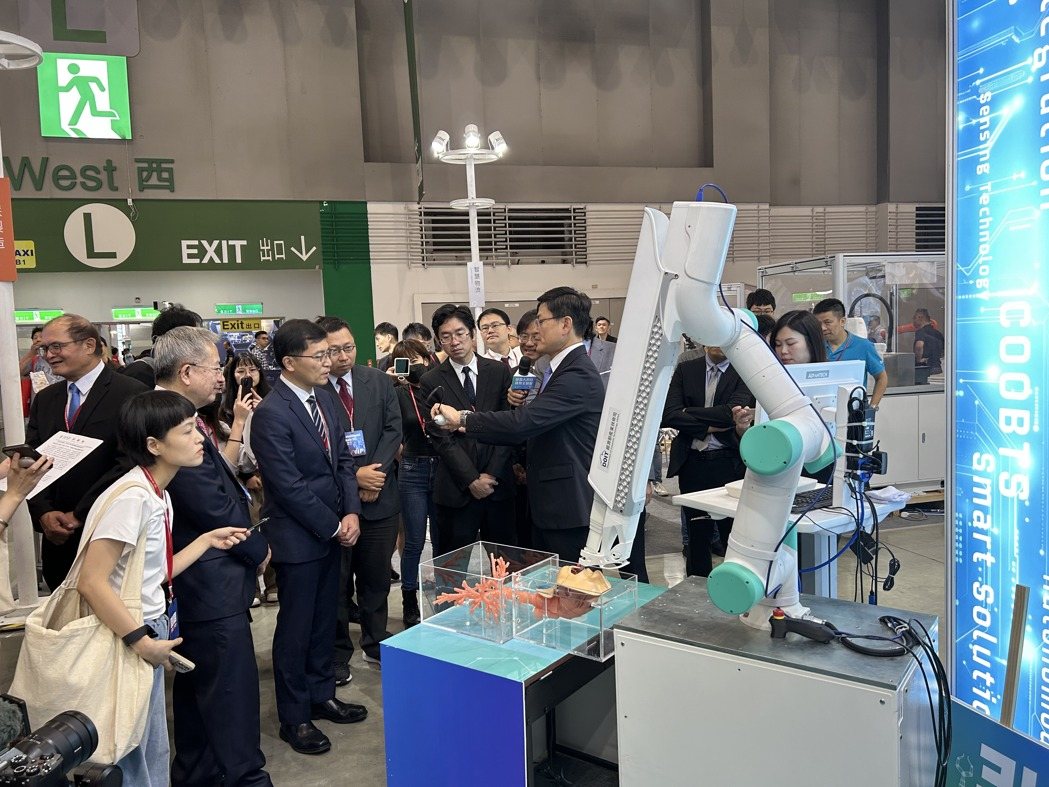

由工研院研發、全台首創的「醫療內視鏡機器人」,無需體外穿刺大幅降低併發症,讓醫師不需穿厚重鉛衣即可遠端操控內視鏡執行肺部檢查,避免X光暴露與交叉感染。

醫療內視鏡機器人具備全向擺動、自動導航及氣道辨識,靈活操控無死角,能精準定位病灶做觀察與採樣,此技術通過細胞毒性、電性安全測試,現與台大醫院合作驗證,未來可應用於胸腔、腸胃、泌尿等內視鏡科別。

針對醫療現場人力吃緊,且現有人力須兼顧非護理專業工作占比高達四成以上的問題,工研院推出「智慧運載機器人」協助醫材運送。目前已與彰化基督教醫院合作,應用於醫療物品運載,有效提升醫療品質與人力配置彈性。

另一項「醫護庶務機器人系統解決方案」,包含能整合17軸雙臂協作與自主導航的雙臂機器人,未來目標協助手術器械整備,可分擔醫護人員大量非護理專業的庶務工作。

面對高技術門檻的大型船體焊接需求,工研院開發「數位雙生巨型龍門焊接機器人」,整合虛實模擬、遠距調機與12軸協同控制系統,不僅焊接精度提升至2毫米,還能客製模擬建廠流程,降低50%人力成本、提升50%效率,現已應用於中鋼機械貨輪段焊接。

另外,工研院開發的「工件檢測資料模擬與合成技術」,整合高擬真虛實融合平台與生成式AI品質檢測系統,可精準辨識金屬表面瑕疵,在虛擬環境中建立如機器手臂、視覺模組與光源模組的量測系統。

檢測模型於上線前即可完成訓練,將測試時間縮短50%(從1小時降至30分鐘),目前已於台中精科完成驗證,預期可大幅降低人工檢測工時並創造額外產值。

精密機械研究發展中心開發「人機運動意向偵測技術」,可動態偵測人體關節與機械手臂的位置與動作意向,取代傳統固定式安全區間調控,有效降低不必要的停機與減速。目前,這項技術已導入銓麥企業,協助企業提升產能效率20%,減少生產成本15%。