打造智慧水未來!工研院以AI與綠能技術引領台灣邁向水資源淨零新紀元

2025/10/31 | By 經濟日報

在2050淨零排放的全球浪潮下,水資源的節能管理與永續利用成為關鍵議題。工研院近年來積極布局智慧水科技,從工業製程到環境治理,結合AI、大數據與物聯網等前沿技術,全面推動「智慧水務4.0」,為台灣提供具指標性的技術解方。

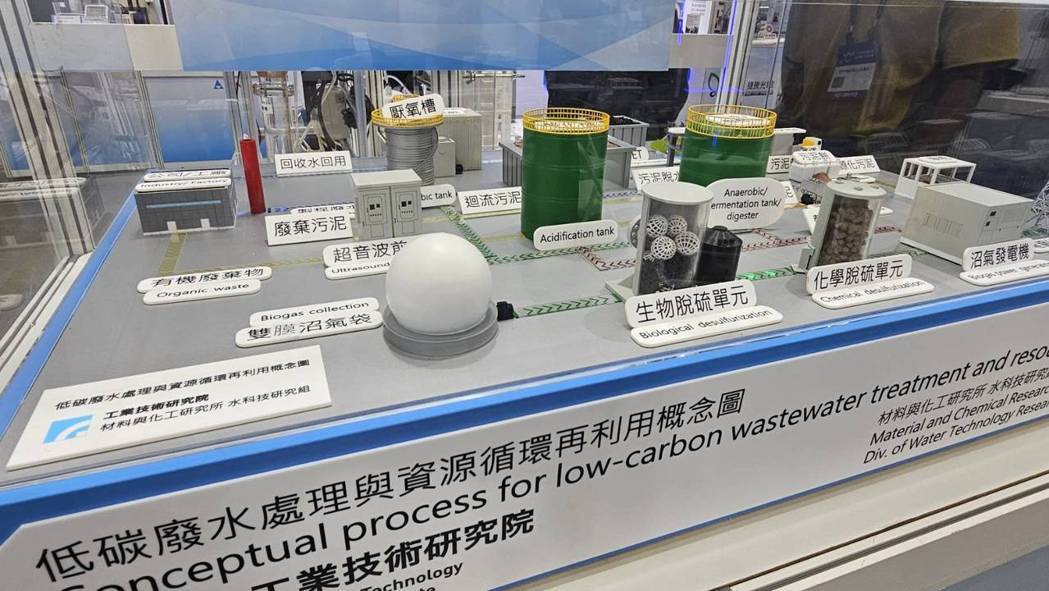

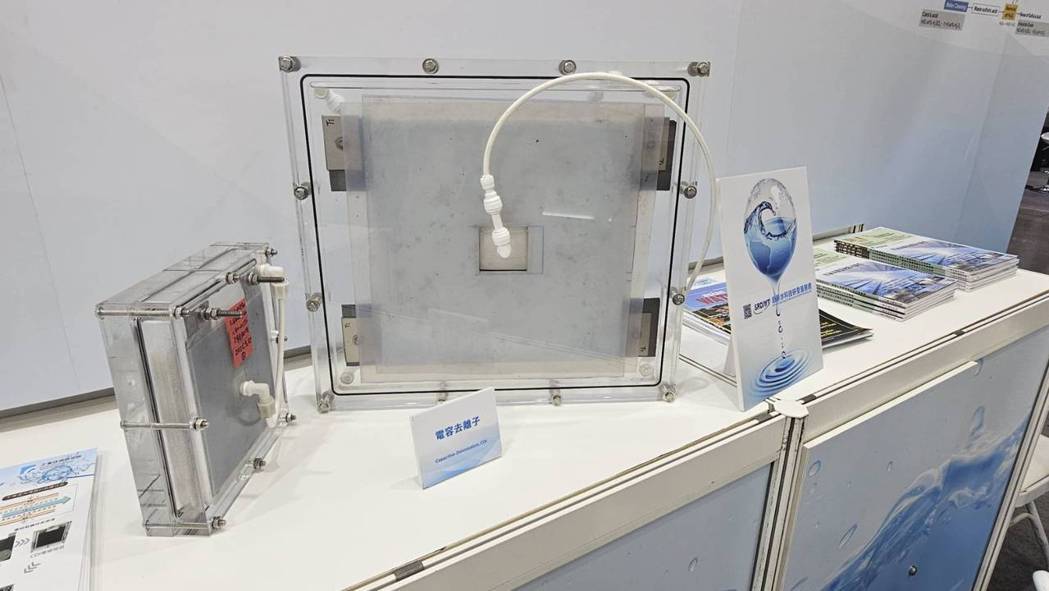

工研院材料與化工研究所副組長張冠甫博士表示,在實務應用上,水處理與再生水系統往往面臨高能耗、藥劑使用與人力短缺等挑戰。對此,工研院透過「智慧曝氣控制」、「厭氧生物處理」等技術降低曝氣能耗,並開發可再利用水中離子的資源化技術,有效減少藥劑依賴,針對人力問題,更進一步建置智慧專家系統與歷史數據預警模型,協助企業在人才斷層下仍能維持穩定操作。

他說,台灣水價偏低也成為水回收推廣的瓶頸。以再生水生產成本而言,常高於目前自來水價格,這對企業導入再生水構成門檻。工研院透過協助業者申請政府補助,如產發署綠電計畫,實際導入廢水發電、沼氣回收等技術,讓水回收不僅環保,也具備經濟誘因。

工研院材料與化工研究所技術經理戴元良博士指出,在智慧化應用方面,工研院不僅建立了涵蓋感測器、監控平台、AI模型與預警系統的完整生態系,更已於科學園區實地部署SSMS(智慧感測器管理系統),從水質監測、感測器維護到數據清洗與預測模型一應俱全。透過AI演算,即時掌握水質變異、預測污染源,並透過智慧控制或人機協作,動態調整加藥與處理參數,全面提升污水處理效率與彈性。

張冠甫博士說,面對極端氣候挑戰,智慧水利科技扮演越來越重要的角色。工研院整合IoT與AI,建立開放雲端資料平台,可即時監測水位、雨量與排水系統,並演算滯洪機制與水門控制策略,實現從「被動應變」走向「主動防災」的新模式。在旱季時,更能協助政府與企業精準調度多元水源,推進水資源彈性管理與災害風險分散。

此外,工研院積極將台灣智慧水技術推向國際舞台。在此次台灣國際水週中展示的技術,多已達TRL6以上,可進行跨國客製化應用。並透過與外貿協會、產科國際所等單位合作,帶領台灣廠商深入東南亞市場,包括越南、印尼、馬來西亞等,拓展水科技生態圈的海外佈局與商機,未來也將進一步協助企業參與水資源國際標準制定,強化台灣水科技在全球的話語權。

在推進智慧水處理的同時,工研院也預見下一波浪潮—大語言模型(LLM)導入智慧水務場域,未來藉由建置RAG與多代理人系統,可應用於知識管理、新人訓練與問題解決,補足人力缺口、技術傳承與操作標準化。智慧水務不再只是技術創新,更將引領產業結構轉型、創造綠色就業與新興市場機會。

面對氣候變遷與水資源危機,工研院正以科技為本、數據為帆,帶領台灣朝向更智慧、更永續的水資源治理藍圖前進。這場以AI驅動、以減碳為目標的水革命,正悄悄在每一滴水中,改變未來的模樣。