國產電池產值 逆勢衰退 Q2下滑二成

2025/11/28 | By 經濟日報伴隨電動車、AI發展,穩定電力是關鍵,電池製造業成為主要國家競逐戰場。台灣在鋰電池製造業上雖然供應鏈不完整,但模組製造技術相對成熟。統計顯示,今年以來,受到國際經濟情勢與大陸電池價格滑落,影響到台灣電池製造產值在第2季大幅下滑兩成以上,但在AI題材與政府補貼方案推動下,後續呈現正向發展,明年有望擺脫衰退格局。

據了解,目前台灣鋰電池供應鏈主要在產業中游的製造與組裝:一部分是電芯製造業者,一部分是電池模組製造業者。

工研院產科國際所分析師王星淳表示,台灣在模組製造技術相對成熟,所以大部分以模組或是產品模式出口,而電芯多仰賴進口;台灣也有些鋰電池材料供應商,但供應鏈並不完整,尤其在正極材料中的三元材料(NCM系列正極材料)與金屬礦物的掌握相當薄弱。

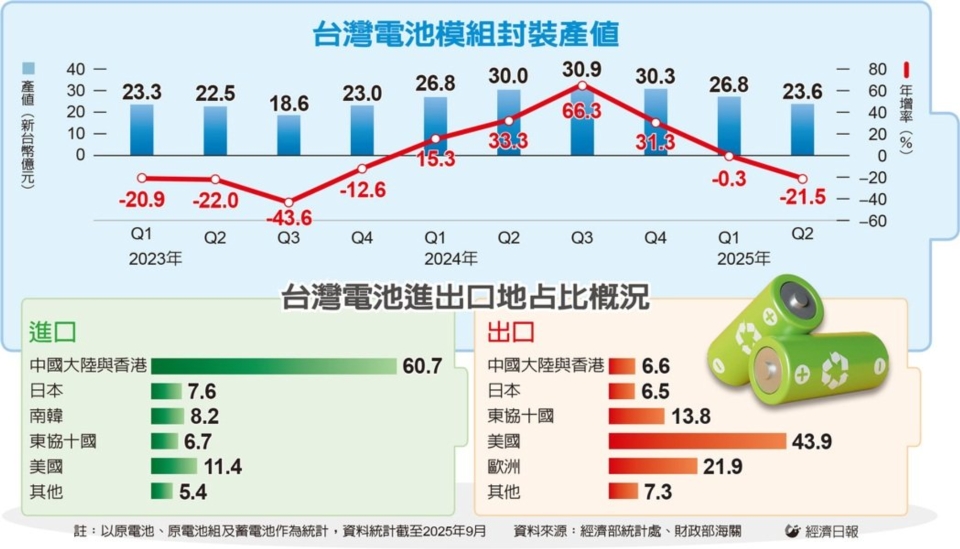

根據經濟部數據,台灣涉及鋰電池製造的電池材料與電池模組封裝產值,從總體趨勢來觀察,自去年第4季開始至今年第2季,產值呈現下滑跡象。

王星淳認為原因有二:一是中國大陸整體電池相關供應鏈,因供過於求,不管哪段的產品或半成品,價格皆飛速滑落,使低價搶單影響到台灣產值;二是國際經濟呈現疲態,終端應用需求並未如以往統計數據那麼高,在價格與需求不如預期的情勢下導致今年前期有滑落趨勢。

台經院產經資料庫分析師楊家豪指出,在電池跟電子材料方面,因7月台泥旗下電池廠三元能源失火,對於整體產值造成莫大影響。估算導致7月台灣電池材料產值年減率達到42.91%。因為其他廠商如台塑芯智能與鴻海,產能還未完全開出,所以台泥廠事故影響就很大。

展望後市,王星淳認為,後續台灣鋰電池產業是否有回溫與復甦跡象,可以觀察全球鋰電池供應鏈,各國是否仍持續非紅供應鏈模式做發展,若有,國際間才可能出現部分訂單轉向台灣採購或代工等轉單現象,產值才有機會往上回溫。現階段台灣的確有些廠商接到國外客戶需求,請台灣作代工或製造來避免紅色供應鏈相關議題。雖部分訂單有增加,但仍以小量或試樣為主,今年產值上可能無法體現,若進一步建立長期合作,將會有相當大的益處。

而明年台灣內部也有積極因素,經濟部將推出「表後儲能(儲能裝置安裝在用戶電表之後,由用戶自行設置及管理)補助要點」,自2026年開始實施,鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統,值得注意的是,補助先決條件是必須使用國產電芯。這讓台灣廠商有望受惠。

楊家豪指出,在終端應用上有些利多訊息:在電動車方面,像鴻海(2317)推出新產品,比如N5或是國產電動化巴士,對鋰電池動力電池會有明顯助益;在儲能方面,台灣表前儲能(安裝於用戶電表之前、直接與台電電網連接的儲能解決方案)有供過於求的狀況,而表後儲能發展明年在政府推動補貼下有望迎來發展。